Сейчас, когда подавляющее большинство орчан находится по домам, пытаясь погасить распространение коронавирусной инфекции, особенно интересно узнать: а как в прежние времена в нашем городе боролись с заразными болезнями? Ответ на этот вопрос мы получим, изучив постановление Президиума Орского горсовета, принятое в январе 1938 года. В нем местное руководство устанавливало, как намерено бороться с одним из опаснейших недугов того времени – с малярией.

Документ 1938 года

«Трясуха» и «мертвячка»: то такое малярия?

Малярия – болезнь, известная человечеству с глубокой древности. Зараженный ею человек испытывает сильные муки: его трясет в ознобе, температура тела поднимается до 40-41 градуса, этому сопутствует сильнейшая головная боль и боль в суставах. Даже при своевременном и правильном лечении малярия может быть смертельно опасной…

Когда-то эта болезнь выкашивала непобедимую армию Александра Македонского, переболел ею (благополучно) Юлий Цезарь; а вот несколько римских пап с нею не справились…

Издавна свирепствовал этот мор и на Руси.

В начале 20 века малярия ударила по человечеству со страшной силой:

Орск – один из очагов болезни

Как известно, разносчиком малярии является анофелес – особый вид комара, которого потому и называют малярийным. Из-за этого насекомого болезнь особенно быстро распространялась в районах болотистых, влажных и жарких – таких, в каком и построен город Орск.

Вы можете удивиться: ну, хорошо, мол, лето у нас, и правда, жаркое; но какая влажность? Сушь же кругом, выжженные солнцем степи!

1920-е годы, строительство железнодорожного моста. Фото Е. Базилевского

На самом деле, в прежние времена город (нынешний Старый город) был окружен мелкими водоемами, это заметно по старым картам. Про озеро Песчаное вы знаете, оно есть и сейчас. Но, например, в районе нынешней улицы Народовольцев, где до революции находился Меновой двор, было довольно крупное Менодворское озеро, на нем стояла мельница; возле трамвайной остановки «Вторая садовая» плескалось озеро Кривое; за улицей Орджоникидзе имелось озеро Черное – оно так называлось потому, что вода в нем была темная, болотистая, с неприятным запахом. Сейчас все эти водоемы почти или совсем высушены – раньше их подпитывал разливающийся по весне Урал, а теперь ему разливаться не дают…

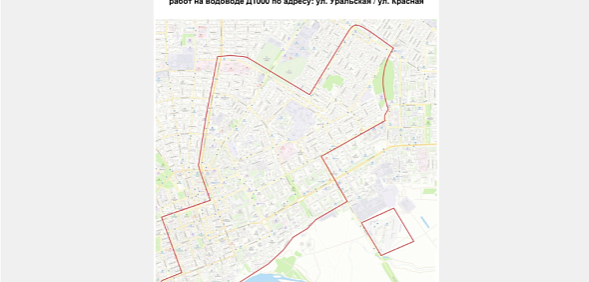

План Орска. Обратите внимание, сколько вокруг города водоемов

Ну, а как разливалось теперь смирное Коровье озеро (оно каждую весну отрезало город от железнодорожной станции), мы уже рассказывали в одной из предыдущих старостей.

Помимо этих озер, имелось множество ручейков, болотцев и просто больших луж, остававшихся на несколько месяцев после каждого обильного половодья. И в каждом из водоемов с удовольствием плодились малярийные комары! Кстати, этот фактор тоже принимался во внимание, когда в 1931 году краевые власти решали, не перенести ли им Орск целиком на новое место.

Вспышка 1934-35 годов

Итак, наш город издавна страдал от малярии, но борьба с ней велась, прямо скажем, довольно вяло. А в 1934-1935 годах в СССР разразилась настоящая эпидемия: малярией заразилось порядка 9 миллионов человек! Сегодня ученые считают, что этому способствовали несколько факторов: во-первых, в 1934 выдалось аномально жаркое лето; во-вторых, индустриализация, то есть строительство громадных предприятий, сдвинула с мест громадные массы народа, и нередко целые толпы оказывались скопленными в местах, где не было ни нормальных условий в плане гигиены, ни качественной медицинской помощи; в-третьих, из-за экономической блокады ощущался недостаток главного противомалярийного препарата – хинина…

Наводнение 1928 года в Орске. Автор фото неизвестен

Так или иначе, власти взялись за проблему всерьез. Они принялись создавать в очагах эпидемии так называемые «малярийные станции».

Болота осушить, лужи – засыпать!

В январе 1938 года Орский горсовет постановил:

1936 год, парк ТЭЦ в Орске. Фото ОКМ

Что же такое «гидротехнические мероприятия»? Все просто: это осушение болот, ликвидация луж. Если есть неподалеку от жилого массива яма, в которой после таяния снега или после дождя скапливается вода, надо эту яму засыпать – чтобы лужа не собиралась, и комарам негде было откладывать свои личинки. Собственно, с годами эта технология не меняется. В современной (2000 года) брошюре Минздрава РФ тоже упоминаются «гидротехнические мероприятия»:

Спецлюди и спецспредства

Да, и раз уж мы заговорили о специальных людях... Горсовет обязывал хозяйственников:

Хинизаторами были такие же медработники, обученные правильно рассчитывать дозировку хинина, необходимого для лечения и профилактики болезни. Дело в том, что это лекарство было не только ужасно горьким, но и довольно вредным при передозировке: тот, кто слишком активно лечился им, получал, в придачу к обычным симптомам малярии, учащенное сердцебиение, рвоту, шум в ушах и нарушения зрения.

Практиковались тогда и другие методы борьбы с болезнью. Если комары вылупились-таки, от них тоже можно было защититься. Методы для этого использовались самые простые, но эффективные:

1935 год. Женский барак при одном из орских предприятий. Фото ОКМ

Конечно, ни сетки, ни пологи не давали стопроцентной гарантии от укуса: если комар не пролетит в окно, он нет-нет да и проскочит в дверь; да и на улице может напасть, конечно. Но все же лучше, если это будет один случайный укус, чем целая сотня, правда?

Малярия сегодня

И что же, спросите вы, помогли эти меры? Спасли орчан хинизаторы с бонификаторами? Да, спасли. Не сразу, не вдруг – но спасли, и не только орчан.

Меры, так активно принимавшиеся тогда, в 30-х годах, медиками и местными властями, дали-таки ожидаемый эффект: спустя 2 десятка лет, к концу 50-х, эпидемии прекратились, случаи заболевания стали носить единичный характер, а в 1962 году Минздрав СССР отрапортовал: в Союзе этой заразы больше нет. А почта СССР в том же году даже выпустила специальную марку, которая сейчас считается ценной в среде филателистов.

Та самая марка

Благодаря этой победе опасности перестали подвергаться не только жители Поволжья: например, город Сочи, прежде считавшийся самым опасным рассадником малярии во всей стране, превратился во «всесоюзную здравницу»…

Во многих других странах, увы, до победы еще далеко. По официальным данным Всемирной Организации Здравоохранения, в 2017 году в мире малярией было заражено 219 миллионов человек – 92% всех случаев заражения пришлось на страны африканского континента. Увы, лечение далеко не всегда оказывается эффективным: в том же году от этого недуга умерло 435 тысяч человек.

Впрочем, уверяют эксперты ВОЗ, в сравнении с предыдущими годами и десятилетиями эти данные намного улучшились и позволяют говорить «о глобальном прогрессе в борьбе с малярией».

Урал56.Ру благодарит за помощь в подготовке материала филиал ГБУ «Государственный архив Оренбургской области» в городе Орске и лично директора Инну Ершову, а также МАУК «Орский краеведческий музей» и лично методиста Анастасию Симонову.