Сегодня вернемся на сто с лишним лет назад и попытаемся понять, чем жила Оренбургская губерния и, в частности Орск, в далеком 1888 году. До революции наши территории имели совершенно другие границы, отличные от современных, которыми отделена уже Оренбургская область от других образований. В составе губернии были Троицкий, Челябинский, Верхнеуральский, Оренбургский и Орский уезды.

Трудно сейчас представить, но в старые границы включалась значительная часть Челябинского уезда, а Адамовский, Светлинский районы и Ясненский городской округ вообще были в составе Тургайской области. В киргиз-кайсацкой степи!

Сегодня мы читаем с вами периодику того, тысяча восемьсот восемьдесят восьмого года! Называется газета «Оренбургские губернские ведомости» и погружает нас в эпоху купцов, мещан, бравого казачества, ссыльных арестантов, этапируемых через Орск, во времена императора Александра III, в эпоху золотоносных приисков, активного развития торговли и страшных пожаров.

Мы выбирали самые интересные события, дабы продемонстрировать отличительные черты эпохи, описать вам то, чем жил наш тихий городок во второй половине 19 века.

Как в огне орского пожара едва не погибло дело Назаровых

В 1888 году произошло из ряду вон выходящее событие: в страшном пожаре летом того года сгорело пол - Орска.

По сведениям Орского краеведческого музея, было не одно возгорание, а несколько таковых, следующих друг за другом:

Купцы Степан Иванович, Василий Иванович и Иван Иванович Назаровы чуть не остались без патентов на водочный завод и ренсковые погреба. Да-да! Назаровы еще в конце 1887 года стали заниматься прибыльным винно-водочным промыслом. Так, Иван Иванович Назаров получил патент на ренсковый погреб (от 31 декабря 1887 года за № 46), Василий Иванович Назаров обзавелся патентом 30 декабря 1887 года на два ренсковых погреба за № 33 и 34. А Степан Иванович Назаров приобрел патент на сам водочный завод уже 30 июня 1888 года.

Дом купцов Назаровых. Прошлый век

В первые годы правления Романовых царила государственная монополия на хлебное вино (тогда так называли водку). Предусматривался целый ряд казенных кабацких заведений. При них состояли целовальники, буквально целовавшие крест и клятвенно обещавшие на красть государевы деньги. Из числа более состоятельных жителей избирались кабацкие головы, которые и следили за поступлением этих кабацких сборов.

Петр I отдал виноделие в частные руки, обложив их высокой податью. Елизавета Петровна возродила государственную монополию на производство пития. С приходом Екатерины II к власти водочная торговля была отдана на откуп. Со временем откупщики становятся едва ли не самыми богатыми людьми империи. Александр II отменяет систему откупов, вводит акцизные сборы. Пройдет еще немало времени, и будет создана государственная структура, введены должности акцизных чиновников. Так были организованы губернские акцизные управления, которым подчинялись окружные управления, во главе окружного органа стоял акцизный надзиратель, в штат входили также старшие и младшие помощники надзирателя, акцизные контролеры, сборщики, делопроизводитель.

Итак, с акцизами, вроде, разобрались. Купечество, занимавшееся производством и торговлей хлебным вином, платило в казну эти самые сборы. А вот что такое ренсковые погреба? Тоже понятие далеко ушедших лет.

В Российской империи существовал определенный вид магазинов, в которых торговали крепкими напитками на вынос. Само слово «ренсковый» происходит от слова «рейнский» (рейнские вина). В России появилось свое адаптированное название – ренсковый. Позже в таких магазинах разрешили торговать и местными напитками, в том числе медовухой.

В Орске двое братьев Назаровых - Иван и Василий, получившие патенты в конце 1887 года на ренсковые магазины, а их брат Степан Назаров на целый водочный завод в июне 1888 года, только начали налаживать производство, как вдруг 27 июля того же года (всего буквально через месяц после получения патента Степаном Ивановичем Назаровым) в Орске произошел сильный и страшный пожар. Многое тогда сгорело в огне. Деревянные дома в центре города выгорели дотла, пепелище осталось от деревянной Никольской церкви на горе Преображенской, пострадал и Спасо-Преображенский собор.

Орск отстраивается после пожара. 1896 год. На горе строят новую каменную Никольскую церковь

Спасо-Преображенский собор. Фото из фондов ОКМ

Спасо-Преображенский собор с другого ракурса. Фото из архива С. Манна

Рядом с Соборной площадью (на которой стоял Спасо-Преображенский собор до начала 20 века, позже здесь построили школу 25, в здание которой во время войны эвакуировали индустриальный техникум) на улице Купеческой (сейчас Пионерская) находился и дом купцов Назаровых. Патенты на завод, ренсковые погреба, выданные Степану, Василию и Ивану Назаровым, сгорели в том огне.

В «Оренбургских губернских ведомостях» по сему случаю была дана официальная информация следующего содержания:

Скриншот из газеты «Оренбургские губернские ведомости» 1888 года

Заявлено также о патентах братьев Степана Назарова. И что вы думаете? Купцы перестали сим прибыльным делом заниматься? Конечно же, нет. Долгие годы в уездном Орске пыхтел водочный заводик купцов Назаровых, принося прибыль в казну государства. А какой же выход тогда нашли из создавшегося положения? Окружное управление в лице акцизного надзирателя решило:

Много горя принес пожар тогда не только купцам Назаровым. Вот и у другого купца Куликова дом сгорел. Орская городская дума 15 сентября 1888 года приняла решение о разрешении «купцу Куликову выстроить новый деревянный дом на месте сгоревшего с возведением брандмауэра…».

Погоревав о потерях, взяв себя в руки, жители Орска вновь стали отстраиваться. Значительную помощь оказало губернское начальство и сам император, который направил телеграфный перевод на счет Государственного банка в пользу беднейших погорельцев на сумму 25 тысяч рублей. От губернии беднейшим погорельцам было выдано по 1000 рублей.

Кто-то строил каменные хоромы, так надежнее. Возводили и деревянные дома тоже, при этом используя в строительстве новый метод – обязательное проектирование брандмауэра. То есть, должна была быть у постройки глухая стена здания, которую выполняли из негорючих материалов с целью нераспространения пожара при его возможном возникновении. Вот как это работало: если дом и занимался огнем, то на соседнее строение пламя не перекидывалось.

На сайте Орского краеведческого музея есть информация о строительстве в Орске винного завода купцов Назаровых, которое начинается в 1894 году. Но, как мы выяснили, и до 1888 года уже эта семья имела заводик по производству крепких напитков. Скорее всего, это были деревянные ненадежные постройки, взамен которых, начиная с 1894 года, возводили уже добротные, кирпичные. Свидетельством существования завода еще до 1894 года будут вот эти строки из «Оренбургских губернских ведомостей»:

Потом сообщается об утрате патентов, о которых мы уже писали. Также узнаем о сгоревшем свидетельстве на выделку водок за № 2, книге провозных свидетельств, учетном листке. Взамен сгоревшей книги выдана новая, а взамен патентов, как мы уже знаем, заверенные копии. Согласно фондам Государственного архива Оренбургской области Назаровы имели и трактирное заведение в Илецкой Защите (сейчас город Соль-Илецк).

Помимо Назаровых среди торговцев вином в Орске известен Оренбургский 3-й гильдии купеческий сын Иван Васильевич Ладыгин, содержащий в станице Орской штофную лавку. Но это более ранние годы (60-70 19 века).

О надеждах и потерях

Назаровым удалось все же возродить дело после того трагического года бушевавших пожарищ. А вот Оренбургскому временному купцу Андрею Яковлевичу Крючкову повезло гораздо меньше. Незадачливый предприниматель взял для своих нужд в Оренбургском отделении Волжско-Камского банка внутренний займ на сумму 635 рублей, получив подтверждающую квитанцию на три билета.

Фото из Википедии

В Оренбургском отделении взял незадачливый купец ссуду, но при невыясненных обстоятельствах Крючков квитанцию… потерял. Без денег и без возможности ведения своих торговых дел он дал в «Оренбургских губернских ведомостях» объявление:

Так и не развернулся в те годы временный Оренбургский купец. Широкая общественность не оставила молвы о том, кто он был такой и чем занимался. Временными купцами в те незапамятные времена могли быть представители различных сословий – мещане, дворяне, крестьяне. Пока временные купцы вели торговые дела, оставаясь при этом в своем сословии, они так именовались. Временными купцами являлись и купеческие дети. Например, в уездном Орске отец городского головы Отто Людвиговича Нидеккера – Людвиг Филиппович Нидеккер был временным 2 гильдии купцом.

Колоритное объявление о потерИ квитанции

Некоторые жители Орского уезда вообще лишались своего имущества по причине задолженностей и неплатежей в банки. Так, например, 25 ноября 1888 года в Москве при правлении Нижегородско-Самарского земельного банка решался вопрос об изъятии земель и имущества в Орском уезде в 1 Усерганской волости у Путоловых Степана Матвеевича и Александра Степановича. Первый взял в долг 7 474 рубля 96 копеек, прикупив земли 816 десятин 540 сажен, а второй 15320 рублей, 35 копеек, взяв во владение 2500 десятин земли.

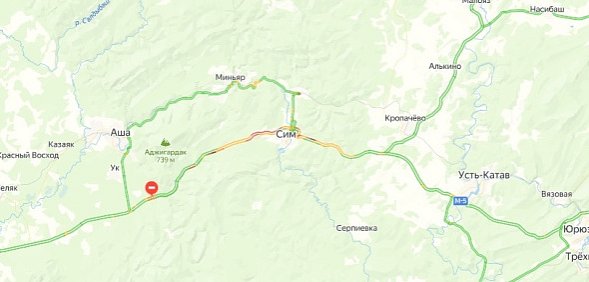

Несостоявшиеся землевладельцы лишились имущества и денег. Усерганская волость бывшего Орского уезда – это сейчас территория Башкирии по рекам Суреню и Ику, в частности Зилаирский район.

Задушен на берегу Ельшанки в трех верстах от Орска

Но вернемся в пыльный уездный городишко. Случались в Орске и происшествия, и грабежи, и даже убийства. В газете «Оренбургские губернские ведомости» за 1888 год размещено объявление «О найденном мертвом теле».

В нем сообщается судебным следователем второго участка Орского уезда, что 23 апреля 1888 года найден труп мужчины. Сообщается об обстоятельствах смерти и месте, где был обнаружено тело:

Заметьте, тогда писали именно так: «ЕлЬшанка» (топоним звучал также и «Ольшанка», что говорило о названии произраставших на берегах реки деревьях). Вот среди ольхи в пойме небезызвестной реки и нашли убиенного.

Сообщаются его приметы для опознания:

Скажем так, невысокий плотный мужчина, судя по описанию. В переводе на нашу систему мер рост его был около 160 см.

Итак, тело найдено, обстоятельства и место смерти указаны. Район реки Елшанки – центральная часть современного Орска практически. Тогда безлюдная бескрайняя глухая степь. Повесили и прикопали возле речки. А потом случайно его обнаружили. Убили, судя по описанию одежды, зимой, а нашли разложившийся труп лишь в апреле 1888 года.

На мужчине был кафтан из серого солдатского сукна, под ним бешмет мусульманского покроя:

Опознали ли тело, было ли раскрыто это убийство, нам неведомо. Но то, что тихий уездный Орск в те времена потрясали известия об убийствах, факт неоспоримый.

Назаровы – не только владельцы заводов…

Орский уезд славился своими золотыми приисками. Много желающих было приобрести себе такой участок из государственной казны. И действительно, можно было прикупить себе прииск – другой, имея определенную сумму и подав соответствующее заявление в управление Уральских горных заводов.

Заявления подавались, но потом не все могли места, содержащие золотую руду, выкупать.В 1886 году был издан Устав о золотопромышленности, в котором имелась статья 79. Согласно этой статье, если в двухгодичный срок не принимались отводы земель, то территории эти вновь возвращались в казну.

Публиковалась в официальных источниках ведомость о территориях, вновь возвращенных в казну в силу их неприятия, а потом в течение года после публикации этой ведомости земли считались свободными для новых заявок на общих основаниях. В документе, опубликованном в «Оренбургских губернских ведомостях» в 1888 году, среди прочих земель значились и представители нашего города. Среди них заявка, поданная еще 26 июня 1882 года:

В колонке «На имя кого и по каким урочищам сделана заявка» упоминается

Удивлены? Вот и мы тоже. Назаровы, как общеизвестно, были владельцами винного завода, ренсковых погребов, мыловаренного заводика. Но нигде не сказано, что и приисков. Но согласно ведомости 1888 год золотоносный участок у этой купеческой семьи, все же, был. Располагался он возле прииска Петропавловского Кваркенской станицы.

Карта приисков Оренбургской губернии 1901 года. Участки возле поселка Аланского на реке Солончанке (сейчас Аландское Кваркенского района

А вот некий Антонов среди многочисленных владельцев приисков, напротив, в Орске известен. В том же 1888 году Главный начальник Уральских горных заводов выдал - таки свидетельство на «прииски и разработку золотых россыпей в губерниях, к Уральской области принадлежащих», в том числе Орскому мещанину Александру Семенову (Семеновичу) Антонову.

«Оренбургские губернские ведомости». 1888 год

Очень прибыльно развивалась торговля хлебным вином в селениях и деревнях, расположенных близ приисков. Это приводило к повальному пьянству населения, работавшего на добыче золота, что вызывало недовольство владельцев участков, но власти закрывали на все глаза, ведь прибыль от продажи крепких напитков была немыслимой.

Были ли у наших купцов Назаровых в Орском уезде на приисках питейные заведения, мы не знаем. Но если имели Назаровы все-таки прииск возле поселка Аланского, значит, был где-то и их трактир, ренсковый погреб, штофная лавка? Ведь даже в Илецкой Защите, как оказалось, заведение подобного толка у них имелось.

Чума в Орске

Что же еще происходило в нашем городе в конце 19 века? Ни много ни мало, в уезде бушевала чума, но распространялась эта зараза не на людей, а на животных. Начавшись 6 июля 1888 года в Орске, эпизоотия прошлась косой по Хабарному, Караталу, хутору Сухойташ, Петропавловке, станице Воздвиженской. Немало полегло скота в тот год.

Чума крупного рогатого скота от животных человеку не передавалась, но заболеваемость ею животных могла спровоцировать в регионе продовольственный кризис. Заболеваемость несла высокую смертность, передавалась через воду, мочу, слюну, истечения из носа и глаз больных животных. Победить заболеваемость полностью удалось только в наше время - в 2001-ом.

Если посмотреть на географию распространения эпизоотии чумы в 1888 году, то это будет сам Орск, а также его окрестности и территории, которые сейчас значительно отстоят от нашего города, некоторые даже в нескольких сотнях километров.

Поселок Хабарный в настоящее время относится к Новотроицку, Каратал и Сухойташ, ныне не существующие, когда-то входили в состав Халиловского района (ныне Гайский ГО), Петропавловка также находится на территории Гайского городского округа (сейчас Новопетропавловка). А вот станица Воздвиженская сейчас это село Воздвиженка Саракташского района Оренбургской области. И это тоже был Орский уезд, на минуточку!

То есть территории, где бушевала чума, были достаточно велики. Падеж крупного рогатого скота немилосердно бил по укладу жизни беднейших крестьян уезда. А поселок Верхнеозерный (тоже находился в Орском уезде) в тот злополучный год пострадал от пожара. 31 июля 1888 года в населенном пункте кто-то пустил красного петуха. В результате возгорания и распространения огня сгорело 250 домов и колокольня на каменной церкви.

Как велись наследственные дела

Еще одной характерной особенностью того времени был так называемый вызов наследников. Газета «Оренбургские губернские ведомости», являясь официальным органом печати, в открытом доступе сообщала о смерти человека, призывая наследников вступать в права всем имуществом, движимым и недвижимым. Сообщалась дата смерти, а также перечислялось то, чем владел умерший. Иначе, как наследников –то разыскать?

Например, газета сообщала следующее:

Получается, жил себе служивый, состоял в конно-артиллерийской бригаде. Всю жизнь свою на алтарь службы положил, ибо не умел ничего более, как служить Отечеству верой и правдою, и нажил себе чуть более 200 рублей. А купцы, к примеру, только акцизные сборы в казну от ста до двухсот и выше рублей платили. Неудачники – гуляки занимали деньги в тогдашних банках да и теряли с легкостью закладные на сумму свыше 600 рублей, другие же брали в банках деньги в долг свыше 15 тысяч рублей. И прогорали. Разные судьбы. Разные сословия. И люди, о которых мы пишем, давно ушли в мир иной, но об их жизни могут рассказать нам вот такие старые печатные издания, где их истории – как на ладони, где они предстают пред нами, как живые.

Вавилонская башня 19 века

Конечно, не обходились и без новостей зарубежных. Разными сведениями пытались заполучить читателя, заинтересовать его, восхитить. Интернета тогда вовсе не было. Единственным источником информации являлись периодические издания. Благодаря старинной газете мы с вами узнали, например, об одной из первых высоток 19 века :

Что фунты, что сажени для современного русского человека пустой звук. Сколько это в метрах составляет? Учитывая, что старинная русская мера сажень приравнивается к современным 2, 1336 м, то высота многоэтажки в США в 1888 году составляла 106, 68 м !

То есть, не дом, а диво дивное для конца 19 века. Тут вам и элеваторы (так и написано), которые ежеминутно поднимали людей на этажи, и стеклянная крыша, и комнат в доме 728, и гостиница на случай выхода из строя этих самых элеваторов. И все это построено в год, когда в Орске горели деревянные дома, а новые для безопасности строили с проектированием брандмауэров. Полотно из хмеля, посуда из бумаги, сера с шоколадом против дифтерита

Опять, возвращаясь вроде бы к теме алкогольной и говоря о хмеле, неожиданно перейдем к ткачеству. Так оренбургское периодическое издание конца 19 века с восторгом рассказывает обывателем о полотне … из растения:

Как показало время, данное производство не было запущено и распространения не получило. А вот бумажная посуда, которой так удивлялись в конце позапрошлого века, вполне себя оправдала и прочно вошла в быт последующих поколений людей.

Газета тех лет сообщала:

И ведь не поспоришь с этим. Время показало, что это действительно так.

И еще читателей интриговали новыми методами лечения дифтерита серою:

Меры, прямо-таки скажем, драконовские. Дифтерит (сейчас болезнь называют дифтерией) удалось обуздать только после появления вакцины против нее.

Помимо новостей забугорных писали и о розыске бродяг, а также о поимке этих бродяг, которые, перемещаясь из губернии в губернию, ускользали от рук правосудия, от налогов, от пошлин и прочее. И ловили, ссылали в арестантские роты, потом в Сибирь на жительство.

Губернское начальство проводило торги по приобретению того или иного имущества для нужд содержания арестантов, для строительства новой телеграфной линии, разрешало городским думам совершать те или иные деяния (например, в том же 1888 году Орской думе дали согласие на страхование здания орского училища от пожара) и так далее.

Здание бывшего мужского реального училища. Ныне колледж искусств

Век позапрошлый. Другой совершенно. И если мы помогли вам хоть немного ощутить веяние той эпохи, будем считать, что цели своей достигли.

В следующий раз еще какой-нибудь год возьмем и опишем. Следите за обновлениями.

Использованные источники:

1. ГАОО, фонд 10, опись 1, дело 135.

2. Газета «Оренбургские губернские ведомости» 1888 года (№ 43-53). Оренбургская библиотека имени Крупской.

3. Сайт Орского краеведческого музея http://orskmuseum.ru/article/semja-nazarovyh-v-orske